※この記事には一部PRが含まれます。

「歴史って、覚えることが多すぎて何から手をつけていいか分からない…」 「頑張って勉強しているのに、なかなかテストの点数が上がらない…」

部活や習い事で忙しい中学生にとって、暗記量の多い歴史の勉強は悩みのタネです。

特に、人名や年号、出来事などがごちゃごちゃになってしまい、苦手意識を持っている人も多いのではないでしょうか。

実際に、私が長年勤めていた大手個別指導塾にも、地理は得意なのに歴史でつまずく中学生は少なくありませんでした。

しかし、安心してください。

歴史は、正しい勉強法とちょっとしたコツさえ掴めば、誰でも得意科目にできる科目です。

この記事では、歴史が苦手な中学生でもテストで90点以上を目指せる、効率的な勉強法を7つのステップで徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、「歴史の勉強、なんだか面白そう!」と思えるようになっているはずです。

記事のポイント

中学生の歴史の勉強の基本は「流れ」を掴むこと

効率的な暗記術で知識を定着させる

成績アップに繋がるノート術と問題演習法

非効率なNG勉強法を避ける

おすすめ塾

Contents

中学生向け:歴史の勉強法の基本!まず流れを掴む

歴史の勉強で多くの人がやってしまいがちなのが、いきなり重要語句や年号を暗記しようとすることです。

歴史の勉強で最も大切なのは、個別の出来事を覚える前に、まず時代の大きな流れを掴むことです。

全体のストーリーが分かっていれば、一つひとつの出来事が「なぜ起きたのか」「次にどう繋がるのか」を理解でき、記憶に残りやすくなります。

かつて、私が指導していたある中2の生徒は、とにかく「鎌倉幕府は〇年」と年号だけを丸暗記しようとしていました。しかし、なぜ幕府が開かれ、なぜ滅びたのかという「流れ」を理解させた途端、それまでバラバラだった知識が繋がり、みるみる成績が伸びたのを覚えています。

- 学習マンガで全体像をイメージする

- YouTubeの解説動画を活用する

- 教科書を音読してストーリーを理解する

- 時代の特徴と出来事の因果関係を意識する

学習マンガで全体像をイメージする

「教科書を読むのが苦手…」という人に、まず試してほしいのが学習マンガを読むことです。

マンガなら、ストーリー仕立てで歴史の大きな流れを楽しく、直感的に理解できます。

登場人物のキャラクターや表情が描かれているため、出来事や人間関係がイメージしやすく、記憶に定着しやすいのが最大のメリットです。

まずは図書館や本屋さんで、気になる時代のマンガを手に取ってみることから始めましょう。

(参考:角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』)

(参考:集英社 学習まんが『日本の歴史)

YouTubeの解説動画を活用する

YouTubeには、歴史を分かりやすく解説してくれる動画がたくさんあります。

塾の先生や歴史好きの人が、図やイラスト、面白いトークを交えて解説してくれるので、教科書だけでは分かりにくい部分もすんなり頭に入ってきます。

- 通学中の電車やバスの中

- 勉強の合間の休憩時間

- 寝る前の10分間

など、スキマ時間を有効活用できるのも動画学習の魅力です。

自分に合ったチャンネルを見つけて、楽しみながら知識をインプットしましょう。

最近では、某有名予備校の先生の授業動画や、歴史系のYouTuberの動画など、本当に質の高いコンテンツが増えました。

私が指導した生徒たちも、YouTube動画を上手に活用して効率的に学んでいましたね。

教科書を音読してストーリーを理解する

教科書は、歴史学習の基本が詰まった最も重要なツールです。

ただ目で追うだけでなく、声に出して音読することで、内容への集中力が高まり、記憶に残りやすくなります。

物語の登場人物になったつもりで感情を込めて読んでみると、単なる暗記事項だった出来事が、生き生きとしたストーリーとして頭に入ってきます。

まずは1日10分でもいいので、音読する習慣をつけてみましょう。

時代の特徴と出来事の因果関係を意識する

歴史の出来事は、すべて繋がっています。ある出来事が原因となって、次の出来事が起こるのです。

勉強するときは、常に「なぜ、この出来事が起きたんだろう?」「その結果、世の中はどう変わったんだろう?」と因果関係を考える癖をつけましょう。

例えば、「なぜペリーは日本に来たのか?」→「開国を迫るため」→「その結果、江戸幕府はどうなった?」→「幕府の力が弱まり、倒幕の動きが活発になった」というように、出来事を「点」ではなく「線」で捉えることが、歴史を深く理解するカギです。

定期テストの記述問題や並び替え問題では、この因果関係を問われることが非常に多いです。

流れを理解していれば、これらの問題で大きく点数を伸ばせますよ。

効率的な暗記術と覚え方のコツ

歴史の大きな流れを掴んだら、次はいよいよ具体的な暗記事項を覚えていくステップです。

やみくもに覚えるのではなく、効率的な暗記術を使うことで、忘れにくく、テストで使える知識になります。

- 年号・人名・出来事をセットで覚える

- 語呂合わせで楽しく暗記する

- 暗記カードや一問一答アプリを使う

- 忘却曲線を利用した復習タイミング

年号・人名・出来事をセットで覚える

歴史の重要事項は、バラバラに覚えるのではなく、必ずセットでインプットしましょう。

- いつ(年号)

- 誰が(人名)

- 何をしたか(出来事)

この3つを一つの塊として覚えるのが基本です。

例えば、「1192年」「源頼朝」「鎌倉幕府」と別々に覚えるのではなく、「1192年に、源頼朝が、鎌倉幕府を開いた」という一つの文章として覚えることで、知識が整理され、思い出しやすくなります。

語呂合わせで楽しく暗記する

年号などの数字を覚えるのが苦手な人には、語呂合わせがおすすめです。

インパクトのあるフレーズは記憶に残りやすく、楽しく暗記を進められます。

- 794年:なくよ(794)うぐいす平安京

- 1192年:いいくに(1192)作ろう鎌倉幕府

- 1543年:以後予算(1543)がかさむ鉄砲伝来

- 1853年:いやでござんす(1853)ペリーさん

有名な語呂合わせを覚えるのはもちろん、自分でオリジナルの語呂合わせを作ってみるのも非常に効果的です。

私の塾では定期テスト対策として、生徒同士で面白い語呂合わせを出し合って、覚え方を工夫していました。

自分たちで考えた語呂合わせの方が、記憶に残りやすいものです。

暗記カードや一問一答アプリを使う

単語帳のような暗記カードや、スマホの一問一答アプリは、暗記の強力な味方です。

- 暗記カード:表に「承久の乱」、裏に「1221年、後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうと起こした乱」のように、問題と答えを書いて作ります。通学時間や休み時間に手軽に復習できます。

- 一問一答アプリ:ゲーム感覚でサクサク問題を解けるのが魅力です。正解率なども記録されるため、自分の苦手分野を把握するのにも役立ちます。

参考記事:【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)

忘却曲線を利用した復習タイミング

せっかく覚えたことも、復習しないと時間とともに忘れてしまいます。

ドイツの心理学者エビングハウスの忘却曲線によれば、学習した内容は時間とともに忘れられていきます。

エビングハウスの実験では、1日後には覚え直すために元の学習の約66%に相当する努力が必要になったとされています。

このため、適切なタイミングでの復習が記憶の定着に不可欠です。

最も効果的な復習のタイミングは以下の通りです。

- 学習した翌日

- その1週間後

- その2週間後

- その1ヶ月後

何度も繰り返し触れることで、短期的な記憶が長期的な記憶へと変わっていきます。

この復習のタイミングを意識するだけで、単調な暗記が「忘れにくい学習」へと変わり、生徒たちの点数が安定するのを何度も見てきました。

具体的には、定期テスト1ヶ月前からこのスケジュールで復習に取り組むのがおすすめです。

歴史の成績が上がる社会のノート術

歴史の成績を上げるには、後から見返してすぐに内容が思い出せるノート作りが欠かせません。

ただキレイに書くだけでなく、知識を整理し、記憶を呼び起こすための工夫を取り入れましょう。

- 見開きで完結する年表ノートの作り方

- 図やイラストで出来事をビジュアル化する

- 色ペンの使い分けルールを決める

- インプット用とアウトプット用を分ける

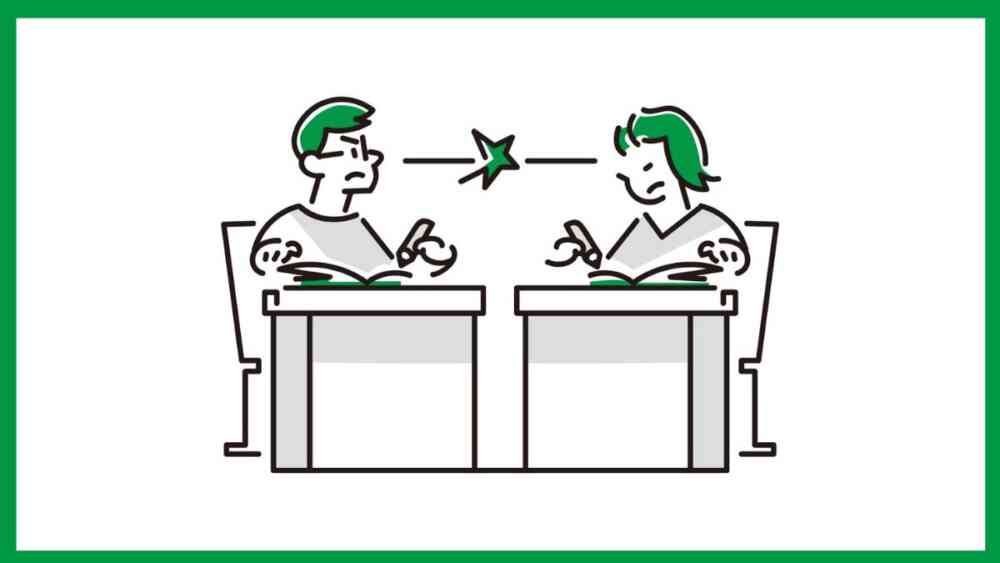

見開きで完結する年表ノートの作り方

おすすめは、ノートの見開き2ページを1セットとして使う年表ノートです。

- 左ページ:縦に線を引いて年表を作ります。「年代」「国内外の出来事」「人物」などを時系列で書き込み、歴史の流れが一目でわかるようにします。

- 右ページ:左ページに書いた出来事の中から、特に重要なものについて、その背景や結果、関連する地図、資料などを詳しく書き込みます。

この方法なら、時代の流れと各出来事の詳細を関連付けて整理できます。

これは私が長年指導してきた中で、特に点数が伸びた生徒たちが実践していたノート術です。

塾のテキストや学校の教科書、資料集の内容をこのノートに集約させることで、テスト前の見直しが格段に速くなります。

図やイラストで出来事をビジュアル化する

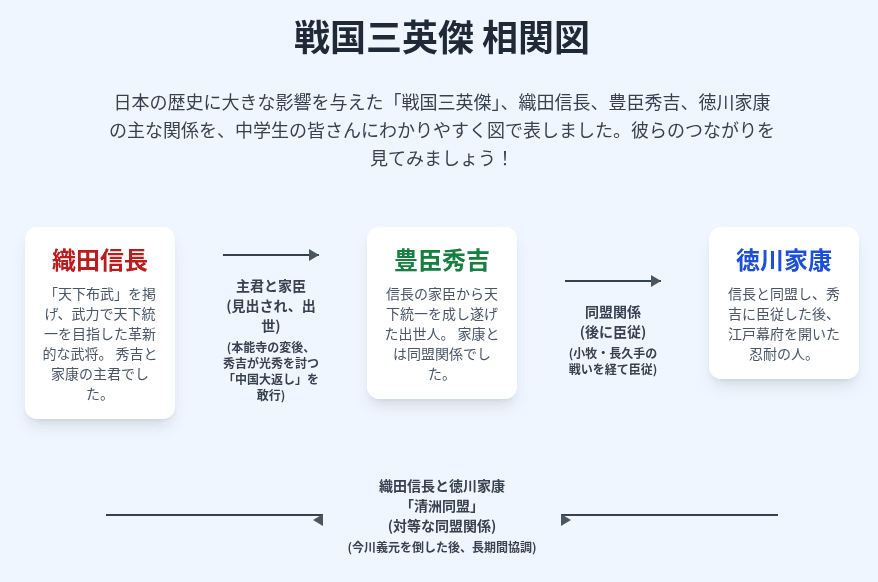

文字ばかりのノートは、後から見返しても頭に入ってきにくいものです。人物の相関図や合戦の勢力図、制度の仕組みなどを簡単な図やイラストで描くと、視覚的に理解が深まり、記憶に残りやすくなります。

絵に自信がなくても大丈夫です。棒人間や簡単な矢印、吹き出しなどを使うだけでも、ノートは格段に分かりやすくなります。

色ペンの使い分けルールを決める

ノートをカラフルにすると、作っただけで満足してしまいがちです。

大切なのは、色に意味を持たせること。使う色は3〜4色に絞り、自分だけのルールを決めましょう。

- 赤:最重要語句、年号

- 青:人名

- 緑:地名、国名

- オレンジ:出来事の背景や結果

このようにルールを決めることで、後から見返したときに、どこに何が書いてあるか瞬時に判断できるようになります。

インプット用とアウトプット用を分ける

ノートを2冊用意し、目的別に使い分けるのも非常に効果的な社会の勉強法です。

- インプット用ノート 授業の板書や教科書の内容をまとめるためのノート。前述した年表ノートなどがこれにあたります。

- アウトプット用ノート 問題演習で間違えた問題をまとめるためのノート。詳しくは次の章で解説します。

目的を分けることで、知識のインプットと定着を効率的に進めることができます。

これは特に、歴史だけでなく他の科目でも使える応用力の高い方法です。インプットとアウトプットのサイクルを意識することが、成績アップの秘訣です。

歴史の知識を定着させる問題演習の方法

歴史の流れを理解し、重要語句を覚えたら、最後はアウトプットです。

覚えた知識を使える本物の力に変えるためには、問題演習が不可欠です。

- 学校のワークを3回繰り返す勉強法

- 間違えた問題専用の復習ノートを作る

- なぜ間違えたのか理由を分析する

- 記述問題の対策と解答のポイント

学校のワークを3回繰り返す勉強法

定期テスト対策で最も効果的なのが、学校で配られたワークを最低3回繰り返すことです。テスト問題は、ワークの内容をベースに作られることが非常に多いからです。

- 1回目:まずは何も見ずに自力で解き、実力を試します。間違えても気にせず、正直に丸付けをしましょう。

- 2回目:間違えた問題だけを解き直します。なぜ間違えたのかを考えながら、教科書やノートで確認して完璧に理解します。

- 3回目:テスト直前に、もう一度全範囲を解きます。スラスラ解けるようになっていれば、知識が定着した証拠です。これは本当にシンプルですが、多くの生徒が実践せずに後悔します。塾では「ワーク3周はマスト!」と口酸っぱく指導していました。

間違えた問題専用の復習ノートを作る

成績が伸びる人は、自分が間違えた問題を何よりも大切にしています。間違えた問題は、あなたの「伸びしろ」そのものです。

アウトプット用のノートに、間違えた問題のコピーを貼るか書き写し、以下の情報をまとめましょう。

- 正しい答え

- なぜ間違えたのか(原因分析)

- 関連する重要知識

この**「間違いノート」**が、あなただけの最強の参考書になります。これは個別指導塾だからこそ、生徒一人ひとりに合わせて徹底できる部分です。苦手な生徒ほど、この「間違いノート」の質が成績を大きく左右します。

なぜ間違えたのか理由を分析する

問題を解きっぱなしにするのが一番もったいないことです。間違えたときは、必ず**「なぜ間違えたのか?」**を自分で分析する癖をつけましょう。

- 単純な知識不足? → もう一度教科書や暗記カードで覚え直す

- 勘違いや思い込み? → 正しい知識とセットで覚え直す

- 問題文の読み間違い? → 問題文に線を引くなど、落ち着いて読む練習をする

原因を分析することで、次に同じような問題が出たときに、正解できる確率がぐっと上がります。

記述問題の対策と解答のポイント

「〜について説明しなさい」といった記述問題は、配点も高く、差がつきやすいポイントです。

記述問題で得点するには、以下の点を意識しましょう。

- 指定されたキーワードを必ず使う

- 「〜が原因で、〜という結果になった」のように因果関係を明確にする

- 聞かれていることに的確に答える

- 分からなくても、知っていることを書いて部分点を狙う

普段から「この出来事はなぜ起こったんだろう?」と考える癖をつけておくと、記述問題にも対応できる思考力が身につきます。

私の教室長時代では、記述問題は「歴史の物語を自分の言葉で語る練習」と捉えて指導していました。

何度も練習することで、生徒たちは自信を持って記述問題に取り組めるようになりましたよ。

歴史の勉強はタブレット

中学生に大人気のタブレット学習教材|進研ゼミ中学講座

※部活と勉強を両立しながら志望高校合格に必要な学力を育める講座

ゲーム感覚で勉強できる!無学年式オンライン教材【すらら】

※国・数・理・社・英の5教科対応、一人ひとりの理解度に合わせて学習可能

全9教科・全教材が個別指導式で最適に学べる!SMIE ZEMI中学コース

※“ジブン専用”の定期テスト対策で9教科まるごと点数アップ!

やってはいけない非効率なNG勉強法

一生懸命勉強しているのに成績が上がらない…という人は、もしかしたら非効率な勉強法をしてしまっている可能性があります。

以下に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

- 教科書やノートの丸写し

- 重要語句をひたすら書き続ける作業

- 一夜漬けの詰め込み暗記

- 問題を解きっぱなしにする

教科書やノートの丸写し

教科書や友達のノートを、ただ何も考えずに書き写すのは「勉強」ではなく「作業」です。

手を動かしているだけで、内容は全く頭に入ってきません。

自分の言葉で要点をまとめる意識が大切です。

重要語句をひたすら書き続ける作業

重要語句をノートに何十回も書く練習も、意味を理解していなければ効果は薄いです。

その用語が「いつ」「誰が」「何をした」ことに関連するのかを意識しながら覚えるようにしましょう。

もちろん、漢字の練習として書くことは大切ですが、ただ反復するだけでは知識の定着にはつながりません。

一夜漬けの詰め込み暗記

テスト前日に徹夜して知識を詰め込む一夜漬けは、最も非効率な勉強法の一つです。

その場しのぎで覚えても、テストが終わればすぐに忘れてしまい、受験などには全く通用しません。

計画的にコツコツ勉強することが、結局は一番の近道です。

問題を解きっぱなしにする

問題を解いて丸付けをして終わり、では成績は伸びません。

一番大切なのは、間違えた問題の解き直しと分析です。

なぜ間違えたのかを理解し、次に活かしてこそ、問題演習の意味があります。

【学年・目的別】歴史の勉強ポイント

学年や目的によって、歴史の勉強で意識すべきポイントは少し異なります。

自分に合ったやり方で、効率よく学習を進めましょう。

- 中1・中2向け 定期テスト対策

- 中3向け 高校受験対策

- 1日で社会を覚える短期集中のコツ

中1・中2向け 定期テスト対策

中1・中2のうちは、まず学校の授業で習った範囲を完璧にすることを目標にしましょう。

- 教科書とノートの内容をしっかり理解する

- 学校のワークを繰り返し解き、基礎を固める

- 授業に集中し、先生が「ここ、大事だよ」と言ったところは必ずチェックする

この時期に歴史の基礎を固めておけば、受験勉強がぐっと楽になります。

この段階でつまずくと、後で苦労するのは間違いないので、早めの対策が重要です。

中3向け 高校受験対策

中3になると、1・2年生で習った内容も含めた全範囲がテストの対象になります。

- 夏休みなどを利用して、全時代の流れを総復習する

- 時代のつながり(例えば:鎌倉時代と室町時代の武士の力の変化)を意識する

- 地理や公民分野と関連付けた問題にも対応できるようにする

- 志望校の過去問を解き、出題傾向を掴む

より広い視野で歴史を捉え直し、応用力を身につけることが重要です。

1日で社会を覚える短期集中のコツ

「どうしても明日までにテスト範囲を覚えなきゃ…!」という緊急事態には、短期集中で乗り切る方法もあります。

ただし、これはあくまで応急処置だと考えてください。私が教室長時代に、急なテストで焦っている生徒によく教えていた方法ですが、あくまで最終手段です。

- 範囲を絞:すべてを完璧にするのは不可能です。先生が重要だと言っていた分野や、頻出の時代に絞って集中しましょう。

- 流れを最優先:学習マンガや解説動画を使い、まずは全体のストーリーを高速で頭に入れます。

- 一問一答で確認:流れを掴んだら、一問一答形式の問題集やアプリで、重要語句が覚えられているか最終チェックします。

保護者の方へ:ご家庭でできるサポートアドバイス

お子さんが歴史の勉強で悩んでいるとき、保護者の方にできることはたくさんあります。

明日からでも実践できる簡単なアクションプランを3つご紹介します。

- 「歴史学習マンガ」を一緒に読んでみる:お子さんが読んだ学習マンガを、ぜひ保護者の方も読んでみてください。同じ知識を持つことで、会話が弾み、「この時代の出来事って、〇〇みたいだね」といった会話から、お子さんの理解を深める手助けができます。読書習慣にもつながります。

- 歴史関連のテレビ番組や映画を一緒に見る:NHKの大河ドラマや歴史ドキュメンタリー、歴史を題材にした映画など、映像作品は歴史への興味を引き出す強力なツールです。一緒に見て感想を話し合うことで、お子さんにとって歴史が身近なものになります。

- 「なぜ?」を一緒に考える習慣を:お子さんが「これ、どういう意味?」と聞いてきたときに、すぐに答えを教えるのではなく、「これはなぜ起こったと思う?」「どうなったと思う?」と問いかけてみてください。一緒に考えることで、お子さんの思考力が育ち、歴史の因果関係を意識する力が身につきます。

塾や教材に頼る前に、まずはご家庭での「興味の芽を育むサポート」を試してみてください。これが、お子さんが歴史を好きになり、自ら学ぶ力を育む第一歩となるはずです。

中学生の歴史問題の勉強法に関するよくある質問

中学生の歴史問題の勉強法に関するよくある質問を紹介します。

- 歴史の資料問題を解くコツは?

- 中学生が歴史を勉強するにはどうしたらいいですか?

- 歴史の勉強は何から始めればいいですか?

- 中1の歴史はどこからどこまで勉強するんですか?

- 中学3年生の歴史はどこから勉強しますか?

歴史の資料問題を解くコツは?

歴史の資料問題は、一見難しそうに見えますが、実は**「資料を読み解く力」と「既にある知識を結びつける力」**が問われています。

- 資料の種類と目的を把握する:まず、その資料が何なのか(例えば、写真、絵、グラフ、地図、文章など)を理解し、「何を伝えようとしているのか」を考えましょう。資料のタイトルや出典もヒントになります。

- キーワードを探す:資料の中に、教科書や授業で習った人名、地名、年号、出来事などのキーワードがないかを探します。これらのキーワードが、資料とあなたの知識を結びつけるカギになります。

- 関連する知識を思い出す:キーワードが見つかったら、それに関連する歴史的背景や出来事、人物の行動などを頭の中で整理します。「この時代に、この人物はどんなことをしたんだっけ?」と自問自答してみましょう。

- 設問の意図を正確に読み取る:最後に、設問が何を求めているのかを正確に理解し、資料と自分の知識を組み合わせて解答を作成します。記述問題であれば、資料から読み取れる情報と、自分の知識をバランスよく盛り込むことが大切です。

焦らず、一つひとつの資料と向き合うことで、確実に点数を伸ばせます。

中学生が歴史を勉強するにはどうしたらいいですか?

中学生が歴史を効果的に勉強するには、以下の3つのステップを意識することが大切です。

1.歴史の「流れ」を掴む:まず、教科書や学習マンガ、YouTubeの解説動画などを活用して、各時代の大きな流れや出来事の因果関係を理解しましょう。個別の暗記に入る前に、「なぜその出来事が起こったのか」「その結果どうなったのか」というストーリーを把握することが重要です。

2.効率的な「暗記」を行う:流れを理解したら、年号・人名・出来事をセットで覚える、語呂合わせを活用する、暗記カードや一問一答アプリで繰り返し復習するなど、効率的な暗記術を取り入れましょう。忘却曲線を意識した復習タイミングも効果的です。

3.「アウトプット」で知識を定着させる:覚えた知識を使える力に変えるには、問題演習が不可欠です。学校のワークを繰り返し解いたり、間違えた問題専用の「間違いノート」を作成したりして、自分の弱点を徹底的に克服しましょう。記述問題の練習も忘れずに行うことが大切です。

この3つのステップを繰り返すことで、歴史は必ず得意科目になります。

歴史の勉強は何から始めればいいですか?

歴史の勉強を始めるなら、まずは「全体の流れをざっくりと把握する」ことから始めましょう。

多くの生徒が、いきなり教科書の最初から細かく読み込んだり、年号を暗記しようとして挫折してしまいます。

そうではなく、まずは「歴史の物語」として楽しむ気持ちで取り組んでみてください。

具体的な始め方としては、以下のいずれかを試すのがおすすめです。

- 学習マンガを一気に読んでみる:日本の歴史の学習マンガシリーズは、各出版社から出ています。絵とストーリーで、縄文時代から現代までの大まかな流れを楽しく理解できます。

- 歴史の解説動画をいくつか見てみる:YouTubeなどには、各時代の要点を分かりやすく解説してくれる動画がたくさんあります。視覚と聴覚を使って、流れを頭に入れるのに役立ちます。

全体の流れが頭に入ってしまえば、その後の細かい知識の暗記や問題演習が格段に楽になります。

中1の歴史はどこからどこまで勉強するんですか?

中学1年生の歴史では、主に原始時代から中世(鎌倉時代〜室町時代)の終わり頃までを学習するのが一般的です。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

- 人類の誕生と文明の始まり

- 日本の旧石器時代から縄文・弥生時代、古墳時代

- 飛鳥時代、奈良時代、平安時代

- 鎌倉時代、室町時代

学校や教科書の種類によって多少の差はありますが、日本の歴史の基礎となる部分を学び、古代から中世にかけての社会の変化や文化の発展、主要な人物や出来事を理解することが目標となります。

中学3年生の歴史はどこから勉強しますか?

中学3年生の歴史では、主に近世(安土桃山時代〜江戸時代)から近現代(明治時代〜現代)までを学習するのが一般的です。

具体的な内容は以下の通りです。

- 安土桃山時代(織田信長、豊臣秀吉の統一事業)

- 江戸時代(幕藩体制、鎖国、文化の発展、幕末の動乱)

- 明治時代(開国、明治維新、近代国家の形成)

- 大正時代、昭和時代(戦争、戦後の復興、高度経済成長、現代)

中3の歴史は、現代社会に直接つながる重要な時代であり、国際関係や社会の変化が複雑に絡み合います。

高校受験では、この近現代史から多くの問題が出題される傾向にあるため、特に力を入れて学習する必要があります。

おすすめ塾

東大生によるオンライン個別指導トウコベ

※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。

オンライン個別指導そら塾

※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。

オンライン家庭教師マナリンク

※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!

オンラインプロ教師のメガスタ!

※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。

トライのオンライン個別指導塾

※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!

オンライン家庭教師WAM

※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!

オンライン家庭教師ナイト

※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!

家庭教師の銀河

※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。

国語に特化した「ヨミサマ。」

※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。

まとめ:中学生の歴史の勉強法!社会が苦手でも90点超えを目指す7つのコツ

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

以上、「中学生の歴史の勉強法!社会が苦手でも90点超えを目指す7つのコツ」でした。

まとめ:中学生の歴史の勉強法!社会が苦手でも90点超えを目指す7つのコツ

まとめ

今回は、中学生が歴史のテストで高得点を取るための勉強法を解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- まずは流れを掴む:いきなり暗記せず、マンガや動画で全体のストーリーを理解する。

- 効率的に暗記する:「年号・人名・出来事」をセットで覚え、語呂合わせや復習のタイミングを工夫する。

- ノートを工夫する:見やすい年表ノートや図解を取り入れ、後から見返して役立つノートを作る。

- アウトプットを徹底する:学校のワークを3回繰り返し、間違えた問題は「間違いノート」で完璧にする。

- NG勉強法を避ける:丸写しや一夜漬けはやめ、計画的に学習を進める。

歴史は、単なる暗記科目ではありません。一つひとつの出来事の裏にある人々の思いや物語を知ることで、どんどん面白くなっていく奥深い科目です。

私が教室長として数多くの生徒を見てきた経験から言えるのは、歴史が得意な生徒は、この「物語」として歴史を楽しんでいるということです。

今回紹介した勉強法を参考に、ぜひ「わかる!」「面白い!」という体験をしてみてください。

まずは、一番興味のある時代の学習マンガを1冊読んでみることから始めてみませんか?

あなたの歴史学習を応援しています!

社会の勉強記事一覧

社会の勉強記事一覧

勉強の仕方がわかる!おすすめ塾の紹介

オンライン塾