「※この記事には一部PRが含まれます」

塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。

小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信している教育メディアです。

今回のお悩みはこちら。

宮城県の公立高校入試の内申点について教えてください。

内申点の計算方法がわかりません。

宮城県の公立高校入試において、内申点はとても大切!

今回は、宮城県の内申点の計算方法と内申点対策について紹介します。

宮城県の内申点の計算方法って知っていますか?

今回紹介する、「宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説」を読めば、宮城県の内申点の計算方法がわかります。

なぜなら、宮城県の内申点の計算方法は意外に簡単だからです。

この記事では、宮城県の内申点の計算方法を具体的に紹介します。

記事を読み終わると、宮城県の内申点の計算方法や内申点対策がわかる内容になっています。

詳細については、宮城県の教育委員会のホームページで確認願います。

読み終えるとわかること

宮城県の公立高校入試に大切な内申点とは

内申点の計算方法

宮城県の公立高校入試は内申点が重要

宮城県の公立高校の入試システム

内申点を上げる方法

おすすめ塾

講師のほとんどが東大・東大院生

しかも、圧倒的低価格を実現した!

オンライン個別指導

部活が忙しい生徒にも対応!

自宅で勉強できるから、集中力UP!

成績アップの近道!

30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/

↓↓↓

トウコベの公式HPをチェック!

Contents

宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説

宮城県の公立高校入試に必要な内申点について解説します。

- 内申点とは

- 宮城県の内申点の計算方法

- 宮城県の内申点の計算例

内申点とは

高校受験の合否の判定資料に、「内申点」や「内申書」があります。

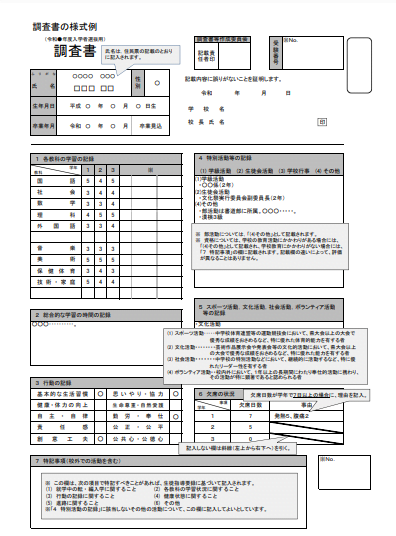

都道府県によっては、内申書は「調査書」と呼ばれることもあり、中学での成績や学校生活について記載されています。

内申書に関しては中学校の先生が作成し、各生徒が受験する高校に提出します。

また、内申書には内申点が記されています。

内申点とは、一言でいうと通知表の5段階評価の数値のこと。

内申点は「調査書点」や「調査書素点」と言われることもあり、中学校で学習する9教科の評定を5段階で算出した点数のことです。

学力検査が実施される「英語、数学、国語、理科、社会」の5教科だけでなく、「音楽、美術、保健体育、技術・家庭」の実技4教科も内申点の対象となります。

調査書は、学力に関する部分以外の記載事項として受験する高校へ提出される資料です。

各都道府県で調査書の扱いはそれぞれで、行動・活動の記録が、内申点同様に点数化される場合もあります。

調査書の内容は、「出欠・健康の記録」、「特別活動」(学校やクラス内で担当していた委員の内容と、所属していた部活名が記入されます。)、「総合的な学習の時間・行動の記録・総合所見」などがあります。

(宮城県の調査書見本)

参考記事:内申点の付け方がわかる!知っておきたい内申点の仕組みや決め方

宮城県の内申点の計算方法

ポイント1

宮城県では中学1年生から中学3年生までの3年間の成績が高校入試に影響します!

ポイント2

宮城県の内申点は中学1年生から中学3年生までの成績が対象ですが、共通選抜と特色選抜では調査書点(内申点)の算出方法が異なります。

ポイント3

【共通選抜】

共通選抜では、各学年とも学力検査を実施する5教科(国語、社会、数学、理科、英語)の5段階評定の合計に、学力検査を実施しない実技4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の5段階評定を2倍し、合計した195点満点が内申点です。

※実技4教科を2倍するのがポイント

| 共通選抜の内申点の計算方法 | 内申点の計算方法 |

| 中学1年生 | 5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評定×2倍 |

| 中学2年生 | 5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評定×2倍 |

| 中学3年生 | 5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評定×2倍 |

| 満点 | 195点満点 |

ポイント4

【特色選抜】

特色選抜では、国語、社会、数学、理科、英語は0.25から2.0倍までの換算率を、音楽、美術、保健体育、技術・家庭は0.5から4.0倍までの換算率を高校・学科・コースごとに定め、各学年・各教科の5段階評定にかけて内申点を算出。

以上、宮城県:公立高校入試の内申点の計算方法でした。

参考記事:内申点の上げ方!中学生が今日からマネできる10個の行動を徹底解説

宮城県:内申点の計算方法を具体的に紹介

宮城県の内申点を実際に計算してみます。

宮城県の内申点の計算例

計算式に当てはめます。(5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評定×2倍)

| 共通選抜の内申点の計算方法 | 通知表の成績 | 計算例 |

| 中学1年生 | オール2の場合 | (2+2+2+2+2)+(2+2+2+2)×2=26点 |

| 中学2年生 | オール3の場合 | (3+3+3+3+3)+(3+3+3+3)×2=39点 |

| 中学3年生 | オール4の場合 | (4+4+4+4+4)+(4+4+4+4)×2=52点 |

| 合計点 | 117点 |

この計算例の場合、内申点の合計点は117点となります。

宮城県の公立高校入試において内申点が合否に関わる

宮城県の公立高校入試においては内申点が重要な役割。

内申点について詳しく解説します。

- 宮城県の公立高校入試において内申点が重要な理由

- 宮城県は3年間の内申点が評価される

宮城県の公立高校入試において内申点が重要な理由

宮城県の公立高校入試において、合否の判定は以下の内容で実施されます。

- 学力検査と内申書で選抜を行い、特色選抜は各高校・学科などの求める生徒像に照らし合わせて選抜。

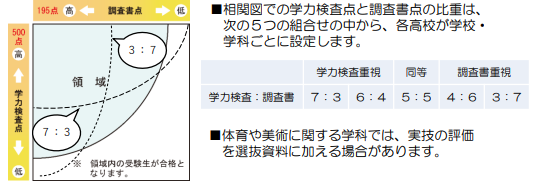

- 学力検査点と内申点の比重は、3:7から7:3の中から各高校が募集単位ごとに決めます。

- 体育や美術に関する学科では、実技の評価を選抜資料に加える場合があります。

共通選抜における、学力検査点と調査書点の重視の仕方について、次の5つの組合せの中から設定しています。

| 学力重視 | 学力重視 | 同等 | 調査書重視 | 調査書重視 | |

| 学力検査:調査書 | 7:3 | 6:4 | 5:5 | 4:6 | 3:7 |

わかりやすく解説すると、宮城県の公立高校入試においては、試験当日の学力検査の結果と調査書の点数を合計して合否が判定されます。

例えば、学力検査と調査書の比率が「5:5」の場合、調査書の点数の半分が合否に関わるということです。

つまり、宮城県の公立高校入試において、調査書(内申点)が非常に重要というのがわかります。

宮城県は3年間の内申点が評価される

宮城県の内申点が重要な理由として、「3年間の内申点が評価される」ことです。

宮城県の公立高校入試では、中学3年生の成績だけが評価されるのではなく、中学1年生から3年生までの3年間にわたる内申点が、高校入試の合否に直接影響を与えるということです。

宮城県の公立高校入試で合格の可能性を高めるためには、中学1年生から計画的に内申点対策を考慮して勉強に取り組む必要があります。

なぜなら、中学3年生になってから一生懸命に勉強に取り組もうと思っても、手遅れになる可能性があるからです。

宮城県では、3年間の評価が基準となるため、内申点対策が重要と言えるのです。

おすすめ塾

講師のほとんどが東大・東大院生

しかも、圧倒的低価格を実現した!

オンライン個別指導

部活が忙しい生徒にも対応!

自宅で勉強できるから、集中力UP!

成績アップの近道!

30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/

↓↓↓

トウコベの公式HPをチェック!

参考記事:【オンライン塾】月謝が安い!中学生に人気15選!費用を安くするオンライン塾

宮城県の公立高校入試の概要

宮城県の公立高校入試について説明します。

現行入試制度のポイント

○ 第一次募集では、共通選抜と特色選抜の2通りの選抜方法で合否を判定。

○ インフルエンザ等のやむを得ない事由により、本試験を受験できなかった受験生を対象に、追試験を実施。

宮城県:第一次募集の概要

【出願希望調査】

○ 調査期間:令和6年1月10日(水)~12日(金)※予定

○ 調査内容:県内公立高等学校の入学を希望する中学校3年生について、希望する高等学校ごとに第1希望の生徒数を調査し、その結果を公表します。

※ 出願希望調査で希望した高校とは別の高校に出願することは、可能です。

【出願】

○ 出願受付:令和6年2月13日(火)~16日(金)※予定

○ すべての受験生が希望する高校に出願し、受験できます。

※ 出願できる高校は1人1校とし、課程及び学科・コースについても一つに限ります。

※ 複数の学科・コースを併置し、第2志望を認めている高校を志願する場合、当該校の他の学科・コースを第2志望とすることが可能。

【本試験】

○ 検査日:令和6年3月5日(火)

○ 検査内容

■学力検査/国語、数学、社会、英語、理科を全員共通で実施します。(各教科50分)

■面接、実技、作文/学校によっては、面接や実技や作文を実施します。

※ 実技については、体育や美術に関する学科で実施します。※ 面接、実技、作文を実施する場合、検査日が2日間になる場合があります。

【追試験】

○ 検査日:令和6年3月8日(金)

○ やむを得ない事由で、本試験を受験できなかった受験生を対象に実施します。

○ 検査内容は、本試験に準じます。

【合否判定】

○ 共通選抜と特色選抜の2通りの選抜方法で合否を判定します。

○ 最初にどちらかの選抜方法で合否判定を行い、その後、最初の選抜方法で合格圏内に入らなかった受験生を対象に、もう一方の選抜方法で合否判定を行います。※ 受験生が共通選抜か特色選抜かを選ぶ必要はありません。

○ 共通選抜と特色選抜の選抜順序については、各高校が定めます。

合格発表:令和6年3月14日(木)

参考記事:中学生が定期テストを休むと見込み点はつくの?内申点に悪影響なの?

共通選抜とは

学力検査点と調査書点の相関図を基に、その両方の満点により近い者を上位として、上位の者から審査し、共通選抜の募集人数分を選抜します。

■学力検査点(500点満点)

国語、数学、社会、英語、理科の学力検査点(各教科100点満点)の合計点

■調査書点(195点満点)

国語、数学、社会、英語、理科については、3年間の評定の合計:75点満点

音楽、美術、保健体育、技術家庭については、3年間の評定の合計×2倍:125点満点

合計195点

参考記事:中学生の内申点!平均点はズバリ◯点!内申点が足りない時の対策とは

宮城県の特色選抜

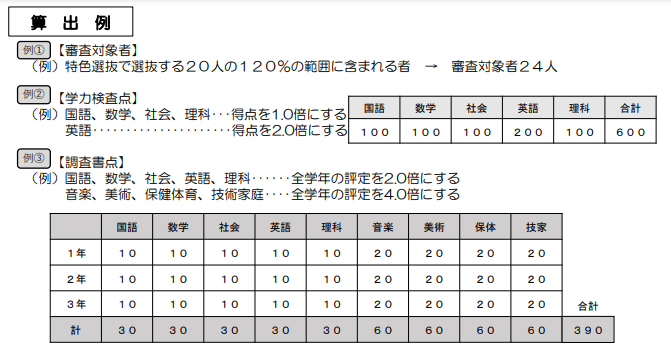

特色選抜では、学力検査点、調査書点及び面接、実技、作文の得点を合計し、その合計点を基に、調査書の記載事項も用いて総合的に審査し、選抜します。なお、特色選抜の審査対象者は、特色選抜の選抜人数の120%から200%までの間で、各高校が定めます。

■学力検査点

国語、数学、社会、英語、理科の学力検査点の得点を、各高校が教科ごとに定めた倍率によって算出し合計します。

【算出方法】:「各教科の得点×倍率」の計

■調査書点

各教科・各学年の評定を、各高校が定めた倍率を用いて算出します。

【算出方法】:「各教科の『各学年の評定×倍率』」の合計

■面接・実技・作文

面接、実技、作文の配点については、各高校が定めます。

参考記事:【オンライン塾】月謝が安い!中学生に人気15選!費用を安くするオンライン塾

宮城県の内申点を上げる方法

宮城県の内申点を上げる対策について説明。

- 宮城県の内申点対策:実技4教科の内申点を意識する

- 定期テストで良い点数を取る

- 内申点対策:提出物は期限厳守

- 内申点対策:授業中の態度は要注意

宮城県の内申点対策:実技4教科の内申点を意識する

宮城県の内申点対策として、一番効果的なのは、実技4教科の内申点を上げること。

なぜなら、宮城県の内申点は、実技4教科が2倍になるからです。

例えば、主要5教科の内申点を「1」上げると、「1」しか上がりませんが、実技4教科は「1」上げると、「2」も上がるのです。

内申点を上げるためには、実技4教科を優先的に上げる努力をしましょう。

実技4教科の具体的な内申点対策を知りたい方:体育・音楽・美術・技術家庭の実技4教科の内申点を上げる!

定期テストで良い点数を取る

定期テストで良い点を取ることが最も効果の高い内申点対策。

なぜなら、内申点を決める要素で大きなウェートを占めているのが「定期テスト」の結果だからです。

定期テストの結果が内申点アップにつながります。

定期テスト対策をしっかり行うことが最大の内申点の対策と言えます。

また、定期テストは観点別に評価されるという側面があります。

具体的には、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」という3項目で評価。

定期テストで高得点を取るためには、「評価を上げたい」と考えている観点を理解しておく必要があります。

加えて、定期テストでは、学校の小テストで出題された問題と同じものが出題される可能性も多く、定期テストで確実に得点につなげたいなら、普段の小テストにも気をつける必要があります。

テスト前に集中して勉強するのではなく、毎日コツコツと勉強して確実に良い点を取ることが内申点対策の一番のポイントです。

参考記事:受験生なのに全く勉強しない中学生!効果抜群!親ができる7つの対策

内申点対策:提出物は期限厳守

学校からの提出物も内申点に大きく影響してきます。

なぜなら、「主体的に学習に取り組む態度」の評価になるからです。

提出物で一番に気をつけなければならないのが、提出期限。

提出期限を守れない場合は、評価されません。

当然、評価されなければ内申点を上げることは難しくなります。

提出物は、授業を理解した上で、先生の指示通りに仕上げることが大切ですが、これができていなくても期限を守って提出することが大切。

提出物を期限内に出さないことで、内申点がビックリするくらい下がった生徒もいますので気をつけましょう。

余裕を持って提出できる時は、「マーカーなどを使って見栄えを良くする」「提出物の隅に、これは何曜日にやる」などの計画をメモしておくと好印象につながります。

とにかく、提出物は期限厳守を頭に入れておいてください。

参考記事:【高校受験生】中学3年生の受験までの1年間のスケジュールを確認する!

内申点対策:授業中の態度は要注意

授業中の態度も観点別の評価の対象です。

授業態度とは、学校での授業中に授業を受ける姿勢・気持ちを評価しています。

観点でいうと「主体的に学習に取り組む態度」の評価に大きく影響するのが授業態度です。

「授業を受けている・聞いている」だけでは、評価は上がりません。

内申点の評価を上げるためには、積極的な姿勢で、「授業内容に“関心が強く”“意欲的に”受けている・聞いている」と思われなければなりません。

反対に「関心も低く、意欲もない」と評価されれば、内申点は厳しい評価です。

授業態度NG編

・居眠り

・あくび

・無駄話

・座ってられない

・時間を守れない

授業中の態度は、親が把握できないので、三者面談等で授業態度について聞いてみると良いでしょう。

おすすめ塾

講師のほとんどが東大・東大院生

しかも、圧倒的低価格を実現した!

オンライン個別指導

部活が忙しい生徒にも対応!

自宅で勉強できるから、集中力UP!

成績アップの近道!

30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/

↓↓↓

トウコベの公式HPをチェック!

まとめ:宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

今回の記事、「宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説」は参考になりましたでしょうか?

宮城県の内申点の計算方法について理解しました。

以上、「宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説」でした。

まとめ:宮城県の内申点の計算方法と内申点対策!公立高校の入試システムを解説

まとめ

内申点対策

内申点を向上させるためには、以下のポイントに注意しましょう。

積極的な学習態度

良い内申点を獲得するためには、学業に対する積極的な姿勢が重要です。授業への参加、宿題の提出、質問の積極的な発言など、学習に対する熱意を示すことが大切です。

勉強習慣

勉強習慣を身につけ、試験やテストの準備を怠らないようにしましょう。

課題の提出

定められた期限内に課題やレポートを提出することは、調査書評定に良い影響を与えます。

協力とコミュニケーション

教師とのコミュニケーションを大切にし、質問や不明点があれば遠慮せずに相談しましょう。

総合的なスキルの向上

学業成績だけでなく、音楽、美術、体育などの教科にも取り組むことで、調査書評定が向上します。

内申点は学生の進路に影響を与える重要な要素ですので、真剣に取り組むことが大切です。また、学校や地域のルールに従って計算方法を理解し、効果的な対策を取ることが成功への鍵となります。

内申点対策について

内申点対策できる塾

おすすめ塾