「※この記事には一部PRが含まれます」

結論からお伝えします。

都立高校の推薦をもらうために必要な条件は、主に次の3点です。

- 内申点は「中3の2学期までの成績(素内申)」が使われる

- 内申だけでなく、面接・作文・自己PRカードも総合評価される

- 最終的に「中学校が推薦してよい生徒かどうか」を判断する

そのため、内申が極端に低い場合や、生活態度・出席状況に問題がある場合は、高校側の条件以前に、校内選考で推薦が出ないこともあります。

この記事では、「推薦がもらえる現実的な条件」「内申が足りない場合の考え方」「中学校で推薦をもらうための正しい動き方」を、都立高校推薦の最新データと実例をもとに解説します。

都立高校入試における内申点の位置づけや、他の対策(教科別対策・過去問・推薦)との関係は、▶こちらの記事で全体像を整理しています。

記事のポイント

推薦入試の仕組みと種類を理解する

内申点・自己PRカード・面接・作文の対策を徹底する

中学校からの推薦獲得が最後の関門

保護者も知っておきたいQ&Aで不安を解消する

\都立高校の入試に強い!個別指導塾/

個別指導なのに安心の授業料

1科目20点以上の成績保証!

入塾生の90.1%が成績アップ

学校の成績が上がる教材を使用!

資料請求はたったの30秒で完了

↓↓↓

森塾の公式ホームページ

Contents

まずは基本から!都立高校推薦をもらうには!入試の仕組みを理解

都立高校の推薦入試は、一般入試とは異なる独自の選考基準とプロセスを持っています。

ここでは、推薦入試の基本的な仕組みから種類、そして出願から合格発表までの年間スケジュールを分かりやすく解説し、皆さんが推薦入試の全体像を把握できるようお手伝いします。

推薦入試に臨む上で避けて通れない重要な基礎知識をしっかり押さえていきましょう。

- 一般入試とはここが違う!推薦入試の仕組みを分かりやすく解説

- 「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」2つの種類と選び方

- 受ける前に知っておきたい推薦入試のメリット・デメリット

- 【2025年度版】出願から合格発表まで!推薦入試の年間スケジュール

一般入試とはここが違う!推薦入試の仕組みを分かりやすく解説

都立高校の入試には、主に「一般入試」と「推薦入試」の二つがあります。

一般入試は学力検査の点数と内申点の合計で合否が決まるのに対し、推薦入試は内申点に加え、面接、小論文や作文、自己PRカードなどの提出書類が重視される点が大きく異なります。

例えば、一般入試では苦手科目の点数を他でカバーできますが、推薦入試では日頃の学校生活での取り組みや学習態度が直接的に評価に繋がるため、総合的な力が問われます。

私が指導した生徒の中には、模試では思うような結果が出なくても、推薦入試で自分の強みを存分にアピールして見事合格を掴んだケースも数多くあります。

「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」2つの種類と選び方

都立高校の推薦入試には、主に「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」の2種類があります。

- 一般推薦:学力だけでなく、内申点や面接、作文・小論文、自己PRカードなどで総合的に評価されるものです。ほとんどの都立高校で実施されており、幅広い生徒が対象となります。

- 文化・スポーツ等特別推薦:特定の分野(部活動の実績など)で優れた能力や実績を持つ生徒が対象です。例えば、野球や吹奏楽で全国大会出場経験がある、といった場合に有利になります。

どちらの推薦を選ぶかは、皆さんの強みや実績によります。

特定の分野で目覚ましい活躍をしているなら特別推薦も視野に入りますが、多くの中学生は一般推薦での受験となります。

志望校がどちらの推薦を実施しているか、そして自身の強みがどちらに当てはまるかを事前にしっかり確認することが大切です。

受ける前に知っておきたい推薦入試のメリット・デメリット

推薦入試にはメリットとデメリット、両方があります。これらを理解した上で、自分にとって最適な選択をしましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 合否 | 一般入試より早く結果が出るため、精神的負担が少ない | 合格倍率が高く、狭き門となることがある |

| 試験内容 | 学力試験以外の多角的な評価を受けられる | 内申点が非常に重要で、日頃の努力が求められる |

| 準備 | 面接や小論文対策で、自己分析能力が向上する | 短期間での逆転が難しく、継続的な準備が必要 |

| 併願 | 不合格でも一般入試に切り替えられる | 私立高校の推薦入試との日程重複に注意が必要 |

私が長年指導してきた経験から言うと、最大のメリットは「合格を早めに掴める可能性がある」ことです。

精神的な余裕が生まれて、高校入学後の準備に集中できます。

しかし、デメリットとしては「倍率が高い」点が挙げられます。

例えば、人気校では推薦倍率が5倍以上になることも珍しくありません。

このため、推薦入試は「もし受かればラッキー」ではなく、「戦略的に準備を進める」ことが極めて重要になります。

【2026年度版】出願から合格発表まで!推薦入試の年間スケジュール

都立高校推薦入試は、一般入試より1ヶ月ほど早く進むため、スケジュールの把握と早めのスタートが非常に重要です。

以下は最新の年間スケジュールと、三者面談で担任に推薦の意思を伝えるタイミングを含めた流れです。

■推薦入試スケジュール(令和8年度)

| 項目 | 日程 | ポイント |

|---|---|---|

| 推薦の意思表示(三者面談) | 2025年11月頃 | 担任に「推薦を希望」しておくことが必須。これが校内選考のスタート。 |

| 志願者情報入力(ネット出願) | 2025年12月19日(金)~2026年1月16日(金)17:00 | 入力だけでは出願は完了しません。書類提出は別途。 |

| 書類提出期間 | 2026年1月9日(金)~16日(金) | 調査書や自己PRカードなど、必要書類を忘れず提出。 |

| 選考実施日 | 2026年1月26日(月)・27日(火) | 面接・小論文・場合によっては集団討論も。高校により形式は異なります。 |

| 合格発表日 | 2026年2月2日(月) | インターネットまたは高校掲示で発表されます。 |

■進路アドバイザーからのワンポイントアドバイス

- 三者面談は推薦対策の原点。担任にしっかり意志を伝えることで、先生側のサポート体制が整いやすくなります。

- ネット出願完了=出願終了ではありません。期日内に書類提出も忘れず行いましょう。

- 選考形式は高校によって異なるため、志望校が面接・作文中心か、集団討論があるのか事前に確認して対策を調整してください。

※ 具体的な対策に入る前に、「そもそも都立推薦を受けていい人・厳しい人の違い」を整理したい方は、以下の記事を先にご確認ください。

▶都立推薦で受かる子・落ちる子の共通点?受けていい人・厳しい人の判断基準

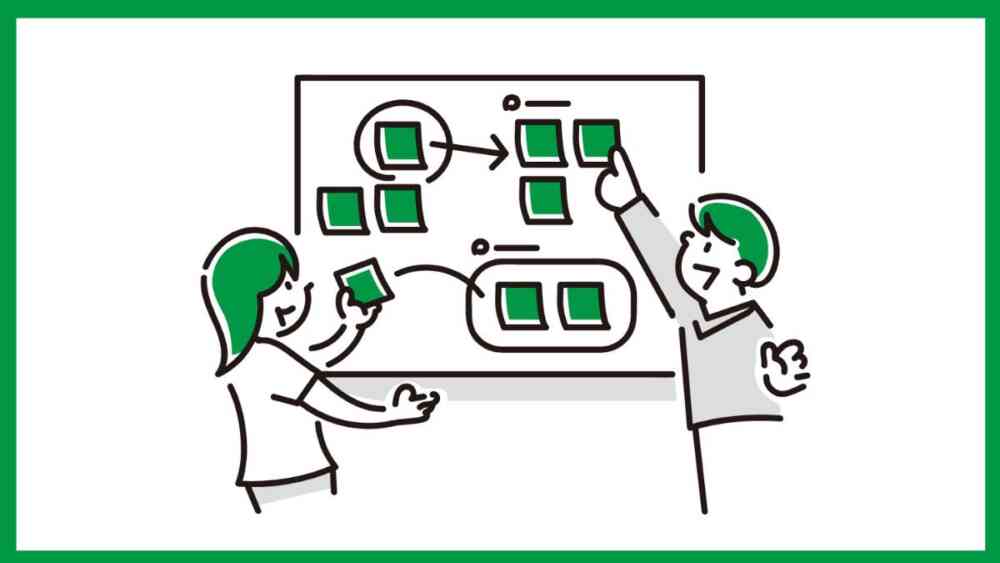

都立高校の推薦合格を掴むための具体的な5ステップ

※ ここからは「都立高校の推薦を本格的に進める人」向けの内容になります。

もし、

「そもそも自分は都立推薦を受けていいのか」「内申や状況的に慎重に考えた方がいいケースに当てはまらないか」と感じている場合は、先に以下の記事で判断軸を整理してから読み進めてください。

都立高校の推薦入試で合格を掴むためには、内申点から面接、作文、そして中学校での立ち回り方まで、多角的な準備が必要です。

このセクションでは、私が長年の指導経験で培った合格への具体的な5つのステップを解説します。

それぞれのステップで何をすべきか、どうすれば高評価に繋がるのかを具体的に示しますので、ぜひ今日から実践してみてください。

- ステップ1:合格の土台!最重要の内申点(調査書点)を徹底分析

- ステップ2:自分を最高にアピールする!自己PRカードの作り方

- ステップ3:ライバルに差をつける!小論文・作文の必勝対策

- ステップ4:自信を持って本番に臨む!面接・集団討論の完全対策

- ステップ5:最後の関門!中学校で推薦をもらうための正しい動き方

ステップ1:合格の土台!最重要の内申点(調査書点)を徹底分析

都立高校の推薦入試において、内申点(調査書点)は合否の約半分を占めると言われるほど重要です。

この内申点は、皆さんの日頃の学校生活での学習成果や、部活動・委員会活動への参加状況が反映されたものです

。特に中学3年生の2学期の成績が最も重視されますので、今からでも内申点を上げる努力を始めることが、推薦合格への第一歩となります。

「素内申」と「換算内申」とは?自分の内申点を正しく計算する方法

都立高校の推薦入試では、「素内申」と「換算内申」の2種類の内申点が使われます。

- 素内申:中学3年生の9科目(国語、数学、理科、社会、英語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の成績(5段階評価)をそのまま合計した点数です。最大45点となります。

- 換算内申:特定の科目の点数を1.5倍や2倍にするなど、高校ごとに定められた係数をかけて算出される点数です。例えば、実技教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)を1.5倍にする高校もあります。最大65点となることが多いです。

自分の内申点を正確に把握するためには、志望校の募集要項で換算内申の計算方法を確認し、現在の自分の成績で何点になるかを計算してみましょう。

【内申点の計算式】

内申点 = 主要5教科(×1)+ 実技4教科(×2)

| 区分 | 教科の種類 | 評定の扱い | 備考 |

|---|---|---|---|

| 学力教科 | 国語・数学・英語・理科・社会 | そのまま合計 | 最大:25点 |

| 実技教科 | 音楽・美術・保健体育・技術家庭 | 評定×2で合計 | 最大:40点(5×2×4) |

| 合計内申点 | ― | 最大65点 |

この合計が『換算内申』となり、推薦入試の合否を左右する調査書点の重要な要素となります。

志望校のレベル別!合格に必要な内申点の目安一覧

合格に必要な内申点の目安は、志望する都立高校のレベルによって大きく異なります。

| 高校のレベル | 換算内申の目安 |

|---|---|

| 上位校 | 60点以上 |

| 中堅校 | 50~59点 |

| 下位校 | 40点台後半 |

これはあくまで目安であり、毎年変動します。

大切なのは、志望校の過去の推薦合格者の内申点平均を知ることです。

多くの個別指導塾や進学塾では、こういった具体的なデータを保有しています。

私が担当した生徒の中には、志望校の目安に数点足りなかったものの、自己PRや面接でそれを補って余りあるアピールをして合格を掴んだ例もあります。

「内申点が足りない…」今からできる3つの対策

「内申点が足りないかもしれない…」と不安を感じている人もいるでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いです。今からでもできる対策はたくさんあります。

- 定期テストの徹底対策:中学3年生の2学期の定期テストは、内申点に直結します。各教科の先生の出題傾向を分析し、徹底的な対策を行いましょう。苦手分野の克服はもちろん、得意科目は満点を目指すくらいの意気込みで臨んでください。

- 提出物の完璧化:宿題や課題、ワークなど、学校から出される提出物は期限内に、完璧な形で提出することが基本中の基本です。提出物の完成度や提出期限を守る姿勢は、先生からの評価に直結し、内申点にも影響します。

- 授業への積極的な参加:授業中の発言やグループワークへの貢献、先生への質問など、積極的に授業に参加する姿勢は先生に良い印象を与えます。これは「学習意欲」として評価され、内申点にも反映される可能性があります。

かつて私が指導した生徒で、中学3年の夏まで内申点が志望校に届かず「もう推薦は無理だ」と諦めかけていた生徒がいました。しかし、この3つの対策を徹底し、さらに先生への積極的な質問を続けた結果、2学期の内申点を劇的に上げ、見事推薦合格を勝ち取った事例もあります。諦めずに最後まで努力することが最も重要です。

参考記事:都立高校受験に強い塾20選|オンライン塾・個別指導塾で失敗しない選び方

ステップ2:自分を最高にアピールする!自己PRカードの作り方

自己PRカードは、あなたの個性や強みをアピールする重要な書類です。

面接の材料にもなるため、面接官の心に響く内容をいかに書けるかが合否を分けます。

ここでは、高評価を得る自己PRカードの構成と書き方、そして部活動や資格、委員会活動を魅力的に伝える方法について解説します。

評価される自己PRカードの構成と書き方のコツ

自己PRカードは、A4用紙1枚程度にまとめられることが多く、以下の要素を盛り込むと効果的です。

- 導入(志望理由):なぜその高校を選んだのか、その高校で何を学びたいのかを簡潔に述べます。

- 自己PRの核(具体的な体験): あなたが最も伝えたい強み(リーダーシップ、協調性、探究心など)を一つ選び、それを裏付ける具体的なエピソードを詳細に書きます。例えば、「文化祭実行委員として、意見の対立があった際にどのように解決に貢献したか」といった具体的な行動と結果を記述します。

- 高校での抱負: その強みを高校入学後、どのように活かしていきたいかを具体的に示します。

書き方のコツは、「〜を頑張りました」だけでなく、「その経験を通じて何を得たか」「その学びをどう活かしたいか」まで記述することです。

抽象的な表現ではなく、具体的な数字や具体的な行動を盛り込むことで、読み手にあなたの魅力が伝わりやすくなります。

例えば、「部長として部員をまとめた」だけではなく、「部長として部員20名をまとめ、練習メニューの改善を提案し、結果として〇〇大会で県大会ベスト8に貢献した」といった形です。

【例文あり】部活動・資格・委員会活動を魅力的に伝える方法

自己PRカードで最も悩むのが、「活動内容をどう書けば良いか」という点でしょう。

単なる事実の羅列ではなく、あなたの成長や貢献が見えるように記述することがポイントです。

- 部活動の例

- 【NG例】「サッカー部で毎日練習を頑張りました。」

- 【OK例】「サッカー部では、週5日の厳しい練習に加え、チームの戦術分析担当としてデータをまとめ、チーム全体の課題解決に貢献しました。その結果、〇〇大会では昨年より2つ順位を上げ、ベスト8に入ることができました。この経験から、目標達成への強いコミットメントと課題解決能力を身につけました。」

- 資格・検定の例

- 【NG例】「英検準2級を持っています。」

- 【OK例】「中学2年時に英検準2級に合格しました。これは、英語学習アプリを毎日活用し、苦手なリスニング対策に特に力を入れた成果です。この経験を通じて、目標設定と継続的な努力の重要性を学びました。貴校の国際理解教育プログラムに参加し、さらに英語力を向上させたいです。」

- 委員会活動の例

- 【NG例】「生活委員として活動しました。」

- 【OK例】「生活委員長として、全校生徒の登校時の挨拶運動を企画・実行しました。最初は声が出ない生徒もいましたが、班ごとに目標設定を行うことで、最終的には9割以上の生徒が積極的に挨拶するようになりました。この経験を通じて、リーダーシップと周りを巻き込む力を養うことができました。」

重要なのは、「何をしたか」だけでなく、「なぜそれに取り組んだのか」「その経験から何を学んだのか」「それをどう活かしたいか」までをストーリーとして語ることです。

ステップ3:ライバルに差をつける!小論文・作文の必勝対策

小論文や作文は、あなたの思考力や表現力を評価される重要な試験です。

テーマに対する論理的な思考、構成力、そして説得力のある文章を書く力が求められます。

ここでは、過去の出題傾向から高得点を狙う構成術、そして時間内に書き上げるための実践的なトレーニング方法を解説します。

過去の出題テーマから傾向を分析!高得点を狙う構成術

都立高校の小論文・作文の出題テーマは、近年、社会問題や身近な話題、SDGsなど、「あなた自身の意見」を問うものが増えています。

例えば、「AIの進化と社会の変化についてあなたの考えを述べなさい」や「地域活性化のためにできること」といったテーマが出されることがあります。

高得点を狙うための構成術は以下の通りです。

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 序論(問題提起・結論提示) | 与えられたテーマに対する自分の結論(主張)を明確に述べる。 |

| 本論(理由・具体例・反論への考察) | 結論を裏付ける具体的な理由を複数挙げ、実例を交えて説明する。可能であれば、反対意見への反論を想定し、自分の見解を述べることで論理の深みを増す。 |

| 結論(まとめ・今後の展望) | 序論で述べた結論を改めて強調し、将来への展望や課題解決に向けた具体的な提案で締めくくる。 |

これは、多くの進学塾で指導されている基本的な型です。

私が担当した生徒で、この構成を徹底的に練習し、どんなテーマが出ても動じることなく論理的な文章を書けるようになった子がいました。何度も練習し、添削を受けることが上達への近道です。

参考記事:都立高校推薦「小論文・作文」対策!過去問分析と模範解答を活用した書き方

時間内に書き上げるための実践的なトレーニング方法

小論文や作文は、時間との戦いでもあります。

与えられた制限時間内に、自分の考えをまとめ、文章として表現する練習が不可欠です。

- 時間配分の徹底練習:例えば、60分で800字の小論文であれば、「構成に10分、記述に40分、見直しに10分」といった具体的な時間配分を決めて練習します。最初のうちはオーバーしても構いませんが、徐々に制限時間内に収まるように意識してください。

- 要約・意見記述の練習:新聞の社説やニュース記事を読み、「筆者の主張は何か」「自分はどう考えるか」を100〜200字程度でまとめる練習を毎日行うと効果的です。これにより、情報を正確に読み取る力と、自分の意見を簡潔にまとめる力が養われます。

- 添削の活用:自分で書いた文章を、学校の先生や塾の講師に必ず添削してもらいましょう。自分では気づかない論理の飛躍や表現の曖昧さを指摘してもらうことで、飛躍的に文章力が向上します。

多くの生徒が「作文は苦手」と感じがちですが、私の指導経験から、小論文は練習すれば必ず伸びる力です。

ステップ4:自信を持って本番に臨む!面接・集団討論の完全対策

面接と集団討論は、あなたのコミュニケーション能力や協調性、積極性を評価される場です。

特に面接では、第一印象や話し方も合否に影響するため、十分な対策が必要です。

ここでは、面接官が何を見ているのか、評価されるポイントと当日のマナー、そして頻出質問への回答例、集団討論での立ち回り方を解説します。

面接官は何を見ている?評価されるポイントと当日のマナー

面接官は、皆さんの「人間性」と「入学への意欲」を見ています。

具体的には以下の点が評価のポイントとなります。

- 明るくハキハキとした話し方:声の大きさ、話し方、目線など、第一印象は非常に重要です。

- 主体性・積極性:自ら考えて行動できるか、意見を述べられるか。

- 協調性・協働性:他者と協力して物事を進められるか。

- 論理的思考力:質問に対し、筋道を立てて回答できるか。

- 高校への強い志望動機:その高校で何を学びたいか、どんな高校生活を送りたいか。

当日のマナーとしては、入室時の挨拶、座る姿勢、退出時の礼儀などが挙げられます。

姿勢を正し、相手の目を見て話すことは、自信と誠実さを示す上で非常に重要です。

私が過去に担当した生徒で、面接が苦手だった子がいましたが、入退室の練習や笑顔の練習を徹底しただけで、見違えるほど自信を持って本番に臨めるようになりました。

【頻出質問リスト】これだけは押さえたい面接の質問と回答例

面接では、事前に準備できる頻出質問がいくつかあります。

これらの質問に対して、自分なりの言葉で具体的に答えられるように練習しましょう。

- 「本校を志望した理由を教えてください。」

- 【回答例】「貴校の〇〇(具体的な教育方針やプログラム、部活動など)に魅力を感じ、入学後には△△(具体的な目標)を達成したいと考えております。」

- 「中学校で頑張ったことは何ですか?」

- 【回答例】「私は、〇〇部で△△な課題に直面しましたが、仲間と協力して□□な工夫をした結果、〜〜を達成できました。この経験から、課題解決能力とチームワークの重要性を学びました。」

- 「高校で何を学びたいですか?/高校でどのように過ごしたいですか?」

- 【回答例】「貴校の特色である〇〇に興味があり、特に△△な分野を深く学びたいです。また、部活動では□□にも挑戦し、文武両道を目指したいと思います。」

- 「あなたの長所と短所を教えてください。」

- 【回答例】「私の長所は〇〇な点です。例えば、△△な場面でその長所を活かせました。短所は□□な点ですが、改善するために〜〜を心がけています。」

これらの回答例を参考に、あなた自身の言葉で、具体的なエピソードを交えながら話せるように練習を重ねてください。

ただ暗記するだけでなく、質問の意図を理解し、臨機応変に答えられる力を養うことが大切です。

参考記事:【高校受験】面接に受かる人の特徴7つと知らないと損する面接対策

集団討論で失敗しないための役割と立ち回り方

集団討論は、複数の受験生で一つのテーマについて議論する形式です。

ここでは、協調性や論理的な思考力、そして積極的に議論に参加する姿勢が評価されます。

- 発言の質と量:無言でいるのはもちろんNGですが、ただ発言するだけでなく、議論の方向性を意識した発言が求められます。

- 他者の意見への傾聴:他の人の意見を遮らず、まずはしっかり聞く姿勢が大切です。

- 建設的な議論への貢献:「〇〇さんの意見に賛成です。さらに、△△な視点も加えてみてはどうでしょうか?」のように、他者の意見を尊重しつつ、自分の意見を付け加えることで、議論を深めることができます。

- 時間意識:時間内に結論を出すために、議論の進行状況を意識することも重要です。

特定の役割(司会、書記など)に固執する必要はありませんが、議論を円滑に進めるための発言は高く評価されます。

ステップ5:最後の関門!中学校で推薦をもらうための正しい動き方

推薦入試の出願資格を得るためには、中学校の先生からの推薦が不可欠です。

どんなに学力が優秀でも、中学校での日頃の生活態度や先生との関係性が悪ければ、推薦を得ることはできません。

ここでは、中学校で推薦をもらうために、あなたが今からできる具体的な行動を解説します。

- 学校生活を真面目に送る:遅刻・欠席をせず、授業には真剣に取り組む。服装や頭髪などの校則もきちんと守りましょう。これは「当たり前」ですが、非常に重要です。

- 定期テストを頑張る:内申点に直結するため、各教科の成績を上げる努力を怠らないこと。

- 提出物を期限内に提出する:宿題や課題、ワークなどは、丁寧にかつ期限内に提出することを徹底しましょう。

- 部活動や委員会活動に積極的に参加する:これらの活動は、リーダーシップや協調性、責任感などをアピールできる場です。特に、委員長や部長といった役職を務めることは、高い評価に繋がります。

- 先生とのコミュニケーションを大切にする:授業で分からないことがあれば積極的に質問したり、困っていることがあれば相談したりするなど、先生との良好な関係を築きましょう。先生はあなたの一番の理解者であり、推薦書を書く立場でもあります。

保護者の方も必見!推薦入試の気になる疑問と不安を解消

お子さんの都立高校推薦入試に向けて、保護者の皆様も様々な疑問や不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

「うちの子は推薦に向いているの?」「もし推薦に落ちたらどうしよう?」といった心配は尽きません。

このセクションでは、保護者の皆様が抱きやすい疑問にお答えし、安心して受験期間を過ごすための具体的なアドバイスをお伝えします。

- 最新データで見る都立推薦のリアル|合格率と倍率の推移

- もし推薦に落ちたら?一般入試に向けた心構えと切り替え方

- 私立との併願は可能?都立推薦と併願優遇の賢い使い方

- 【合格体験談】先輩たちはこうして推薦を勝ち取った!

最新データで見る都立推薦のリアル|合格率と倍率の推移

お子さんの都立推薦受験を考える上で、誰もが気になるのが「結局、どれくらいの倍率なの?」「受かる可能性はどれくらい?」というリアルな数字ではないでしょうか。

ここでは、令和7年度(2025年度)の最新データをもとに、都立高校推薦入試の具体的な合格率と倍率の動向を、私の長年の経験も踏まえて解説します。

まず、令和7年度の都立高校推薦入試、全日制・定時制を合わせた応募倍率は2.28倍でした。前年度(2.48倍)から見ると、応募人員が少し減ったため、倍率はわずかに落ち着いたと言えます。

そして、皆さんが最も知りたい合格率は43.2%です。

これは、受験した生徒の約半数が合格できたことを意味し、前年度の39.6%から3.6%も上昇しています。

つまり、今年は昨年よりもチャンスが広がったと捉えることができます。

学科別に詳しく見ていきましょう。

- 普通科(男女合同):合格率は38.4%でした。前年度の34.8%より上がっています。

- 単位制普通科:37.6%。前年度(33.8%)より合格率は向上しています。

- コース制:なんと52.5%と、前年度の37.9%から大きく上がりました。これは、特定の分野に特化した学びを志す生徒にとって、より合格の道が開かれたと言えるでしょう。

- 専門学科全体:62.6%の合格率で、前年度の60.5%より上昇しました。特に、工業科は70.9%(前年度68.9%) 、産業科は68.0%(前年度59.8%) と、高い合格率を維持・向上させています。一方で、農業科は48.5%(前年度54.2%) 、総合学科は45.0%(前年度43.8%) でした。

- 文化・スポーツ等特別推薦:応募者に対する合格率は44.9%と、前年度(42.5%)を上回っています。部活動などで秀でた才能を持つお子さんにとっては、例年通りチャンスの大きい選抜方法と言えるでしょう。

しかし、注目すべきは「理数等特別推薦」の一部です。

科学技術高校の創造理数科では、募集人員8人に対し応募者5人、合格者は3人。

立川高校の創造理数科でも募集人員8人に対し応募者9人、合格者5人 と、いずれも合格者数が定員を満たしませんでした。

特定の高度な専門分野への推薦では、単に応募すれば合格できるわけではなく、求められる専門性や適性が厳しく評価される傾向にあることを示唆しています。

私の経験上、これらの専門性の高い推薦では、「とにかく募集要項を熟読し、高校が求める人物像にどこまで合致しているかを徹底的にアピールする」ことが不可欠です。

このデータからわかるように、都立推薦は「狭き門」というイメージだけでなく、学科やコースによって合格のしやすさに大きな違いがあることが見えてきます。

そして、全体的には合格のチャンスが広がっている今、倍率に過度に怯えるのではなく、お子さんの個性や強みをどの学科・コースで最大限に活かせるかを戦略的に見極めることが、合格への鍵となるでしょう。

参考記事:令和7年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(推薦応募)

もし推薦に落ちたら?一般入試に向けた心構えと切り替え方

「もし推薦に落ちてしまったらどうしよう…」これは、受験生本人だけでなく、保護者の皆様が最も不安に感じる点の一つだと思います。

しかし、都立高校の推薦入試は、不合格でも一般入試に再チャレンジできるのが大きな特徴です。

万が一推薦で不合格だった場合でも、すぐに気持ちを切り替えて一般入試の準備に集中することが何よりも大切です。

私の経験上、推薦入試の合否にかかわらず、一般入試までの学習計画を立てておくことを推奨しています。

- 精神的ケア:まずは、お子さんの頑張りをねぎらい、精神的なサポートを最優先にしてください。「推薦に落ちたことは、あなたの価値を否定するものではない」と伝え、次の目標に向けて前向きな気持ちになれるよう励ましましょう。

- 学習計画の再確認:推薦対策で培った面接や作文の力は、一般入試の「自己表現」などに活かせる場合もあります。足りなかった部分を補強し、一般入試での得点力向上に集中できる学習計画に修正しましょう。

推薦で不合格となり落ち込んでいた生徒がいました。しかし、保護者の方が冷静に「大丈夫、一般で受かればいいんだよ」と支え、すぐに気持ちを切り替えてくれたことで、一般入試で見事第一志望校に合格しました。保護者の皆様の落ち着いた対応が、お子さんを強く支えることになります。

私立との併願は可能?都立推薦と併願優遇の賢い使い方

都立高校の推薦入試と私立高校の入試は、併願が可能な場合が多いです。

特に私立高校には、都立高校の推薦入試の結果を待ってから合否を出す「併願優遇制度」を設けている学校もあります。

- 併願優遇制度とは: 都立高校が第一志望の生徒に対し、特定の条件(内申点など)を満たせば、私立高校の合格を事前に確約したり、優遇措置を設けたりする制度です。

この制度を賢く利用することで、都立高校の推薦が不合格だった場合の「滑り止め」を確保でき、安心して都立推薦に挑戦することができます。

私立高校の併願優遇制度は、各高校によって条件が大きく異なりますので、必ず志望する私立高校の募集要項や説明会で詳細を確認してください。

【合格体験談】先輩たちはこうして推薦を勝ち取った!

ここでは、私が教室長時代に実際に指導し、都立高校の推薦合格を掴んだ先輩たちの具体的な体験談をご紹介します。

生徒の努力や工夫が、皆さんのヒントになるはずです。

Aさんの場合(内申点が少し足りないが、自己PRで逆転)

Aさんは、内申点が志望校の目安にあと数点足りず、当初は推薦を諦めかけていました。しかし、得意な英語のスピーチコンテストでの受賞経験があったため、自己PRカードでその具体的な努力過程と学びを詳細に記述。面接では、その経験を自信を持って語り、「入学後、英語ディベート部でリーダーシップを発揮したい」という強い意欲を伝えました。結果、内申点を補って余りある評価を得て、見事合格を掴みました。「足りない部分があっても、強みを徹底的に磨き、アピールする大切さ」を教えてくれた事例です。

Bさんの場合(作文が苦手だったが、徹底的な添削で合格)

Bさんは、日頃の真面目な学校生活で内申点は十分でしたが、作文を書くことが苦手で、論理的な構成ができなかったのが課題でした。しかし、推薦を志望してから毎日、新聞のコラムを読んで要約し、自分の意見を記述する練習を続けました。書いたものは全て私が添削し、修正点を細かく指導。特に「結論ファースト」と「具体例を必ず入れる」という点を徹底した結果、本番ではテーマに沿った説得力のある作文を書き上げ、合格を手にしました。「苦手な分野でも、正しい方法で継続すれば必ず克服できる」ことを証明してくれました。

これらの体験談からわかるように、推薦合格には「自分の強みを活かす戦略」と「苦手な部分を克服するための地道な努力」の両方が重要です。

おすすめ塾

「都立高校の推薦をもうらうには?」に関するQ&A

都立高校の推薦入試に関して、生徒さんや保護者の皆様からよくいただく質問とその回答をまとめました。

ここで疑問を解消して、安心して推薦入試に臨んでください。

- Q. 都立高校の推薦入試を受けるには?

- Q. 高校の推薦はどうやってもらうのですか?

- Q. 都立推薦で受かる子の特徴は?

- 内申はいつの成績が使われますか?

- Q. 欠席日数は合否に影響しますか?

- Q. 英検などの資格はどれくらい有利になりますか?

- Q. 塾なしでも推薦対策はできますか?

- Q. オール3で行ける都立高校はどこですか?

Q. 都立高校の推薦入試を受けるには?

都立高校の推薦入試を受けるためには、主に以下のステップを踏む必要があります。

- 内申点の確保:志望校が求める内申点の基準をクリアすることが最重要です。中学3年生の2学期の成績が特に重視されます。

- 自己PRカードの作成:あなたの個性、長所、中学校での活動実績、高校での抱負などをまとめた書類です。具体的なエピソードを盛り込み、あなたの魅力を最大限にアピールしましょう。

- 面接対策:志望動機や中学校での活動、高校で学びたいことなど、頻出質問への回答を準備し、何度も練習を重ねて自信を持って話せるようにします。

- 作文・小論文対策:課題に対する論理的な思考力と表現力を問われます。過去問演習や添削を通じて、時間内に完成させる練習をしましょう。

- 中学校の先生からの推薦:日頃の学校生活での真面目な態度や積極性が評価され、中学校の先生からの推薦をもらう必要があります。

これらの準備は、夏休みごろから本格的に始めることをお勧めします。

計画的に、一つ一つの対策を丁寧に進めていくことが、推薦入試突破の秘訣です。

Q. 高校の推薦はどうやってもらうのですか?

高校の推薦は、主に中学校の校長先生から推薦してもらう形になります。

そのためには、中学校での日頃の頑張りが非常に重要です。

- 学業成績(内申点):最も基本的な評価基準です。志望校が求める内申点に到達していることが必須となります。

- 学校生活における態度:授業態度、提出物の期限厳守、欠席日数の少なさ、校則遵守など、真面目な学校生活を送っていることが評価されます。

- 部活動や委員会活動、生徒会活動への貢献:積極的に活動に参加し、リーダーシップを発揮したり、学校行事に貢献したりする姿勢は高く評価されます。

- 先生からの信頼:困ったときに先生に相談したり、積極的に質問したりするなど、先生と良好なコミュニケーションを築くことも大切です。

中学校では、推薦を希望する生徒に対して、まず校内選考が行われます。

そこで、上記の項目が総合的に判断され、推薦する生徒が選ばれます。

日々の努力の積み重ねが、最終的に推薦に繋がることを忘れないでください。

Q. 都立推薦で受かる子の特徴は?

都立推薦で受かる子には、いくつかの共通する特徴があります。

まず、最も重要なのは内申点が志望校の基準を満たしているか、またはそれを上回っていることです。

加えて、以下の特徴を持つ生徒が多いです。

- 日頃の学校生活を真面目に送っている:授業態度が良く、提出物を期限内にきちんと出す。

- 主体的に行動できる:部活動や委員会活動で積極的に役割を担い、困難な状況でも工夫して乗り越えようとする。

- 自分の考えを論理的に表現できる:面接や作文で、質問に対して筋道を立てて明確に自分の意見を述べることができる。

- 高校への強い志望意欲がある:なぜその高校に入りたいのか、入学後に何をしたいのかが明確で、それを自分の言葉で伝えられる。

例えば、大手個別指導塾では、過去のデータに基づいた「合格に直結する指導」を提供しています。

地域密着型の塾は、その地域の高校に特化した詳細な情報を持っている場合もあります。

ご家庭の状況や、お子さんの苦手分野に合わせて最適な選択をすることが大切です。

内申はいつの成績が使われますか?

1. 都立推薦に使われる成績の「確定時期」

- 対象学年: 中学3年生の成績のみが対象となります。

- 対象期間: 3学期制の中学校であれば「2学期の仮評定」、2学期制(前期・後期制)であれば「12月時点の成績」が調査書点として高校へ送られます。

- 1・2年生の成績: 直接的な点数(調査書点)としては計算に含まれませんが、3年生の成績を決定付けるプロセスや、中学校内の推薦会議(校内選考)での判断材料として参照されることがあります。

2. 一般入試との「計算方法」の違い

推薦入試と一般入試では、内申点の計算方法が異なる点に注意が必要です。

- 推薦入試(素内申): 9教科の5段階評価を単純に合計した「45点満点」で計算されるのが一般的です。

- 一般入試(換算内申): 実技4教科(音楽・美術・保体・技家)を2倍にして計算する「65点満点」が使われます。

コンサル視点のアドバイス: 推薦入試では実技4教科も5教科と同じ扱いで計算されるため、主要5教科だけでなく全教科で「4」や「5」を揃えておくことが、推薦獲得の最低条件となります。

3. 三者面談での「意思表示」がスタート

- 成績が確定する前の11月頃に行われる三者面談で、担任の先生に「推薦を受けたい」という明確な意志を伝える必要があります。

- この時点で、先生側は「今の成績で推薦を出せるか」「生活態度に問題はないか」という校内選考の準備に入ります。

Q. 欠席日数は合否に影響しますか?

はい、欠席日数は合否に影響する可能性が高いです。

調査書には、欠席日数や遅刻・早退の記録が記載されます。

特に、長期の欠席や理由のない欠席が多い場合、「入学後の学校生活に適応できるか」「学習に意欲的に取り組めるか」といった点で懸念材料と見なされることがあります。

病気などやむを得ない理由であれば、事前に中学校から高校にその旨が伝えられることもありますが、基本的には極力欠席をせず、真面目に学校生活を送ることが重要です。

私が担当した生徒で、中学3年生になってから体調管理を徹底し、欠席を減らしたことで無事に推薦合格できた例もあります。

Q. 英検などの資格はどれくらい有利になりますか?

英検や漢検などの資格は、評価の対象となる場合が多いです。

特に、志望する高校の教育方針や特色に合致する資格であれば、より有利に働く可能性があります。

例えば、国際系の学科であれば英検準2級以上、理数系であれば数学検定などが評価されやすいでしょう。

ただし、資格を持っているだけで合格が決まるわけではありません。

資格取得への努力の過程や、そこで何を学んだか、そして高校でその資格をどう活かしたいかを自己PRカードや面接で具体的にアピールすることが重要です。

「資格を通じて得た経験」が評価されるのです。

Q. 塾なしでも推薦対策はできますか?

塾なしでも推薦対策は可能です。

学校の先生の協力を得て、面接練習や作文添削を依頼したり、過去問や市販の参考書を活用したりすることで、十分に準備を進めることができます。

塾を利用するメリットとしては、最新の入試情報や他校の動向、専門的な対策ノウハウが得られる点、そして客観的な視点からのアドバイスや添削を受けられる点が挙げられます。

Q. オール3で行ける都立高校はどこですか?

内申がオール3(換算内申39点前後)でも、合格が狙える都立高校は複数あります。

偏差値で言うと40〜45程度の学校が目安で、たとえば板橋高校、八潮高校、大森高校、大山高校などが候補になります。

特に工業科や商業科などの専門学科は、普通科よりも内申の基準がやや緩やかで、学力検査や面接での挽回も可能です。

ただし、女子は男子より若干ハードルが高くなる傾向があるため、志望校選びは慎重に。オール3でも諦めず、当日点を意識した対策が合格のカギになります。

\都立高校の入試に強い!個別指導塾/

個別指導なのに安心の授業料

1科目20点以上の成績保証!

入塾生の90.1%が成績アップ

学校の成績が上がる教材を使用!

資料請求はたったの30秒で完了

↓↓↓

森塾の公式ホームページ

まとめ:都立高校推薦はどうすればもらえる?受かる子・もらえない子の違いを解説

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

以上、「都立高校推薦はどうすればもらえる?受かる子・もらえない子の違いを解説」でした。

まとめ:都立高校推薦はどうすればもらえる?受かる子・もらえない子の違いを解説

まとめ

都立高校の推薦入試は、学力試験だけでは測れない皆さんの個性と努力が評価される貴重なチャンスです。

「内申点」「自己PR」「面接」「作文」「中学校での立ち回り」という5つのステップを理解し、今日から実践することで、合格への道は確実に開けます。

「自分には無理かも…」と不安に思う必要はありません。

かつて私が指導した多くの生徒たちが、それぞれの課題を乗り越え、努力を重ねることで推薦合格を掴んできました。

保護者の皆様は、お子さんの精神的な支えとなり、最適な情報提供をすることで、その道を力強く後押しできます。

あなたの挑戦を心から応援しています!

都立高校に強い塾

おすすめ塾

東大生によるオンライン個別指導トウコベ

※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。

オンライン個別指導そら塾

※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。

オンライン家庭教師マナリンク

※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!

トライのオンライン個別指導塾

※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!

オンライン家庭教師WAM

※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!

オンライン家庭教師ナイト

※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!

家庭教師の銀河

※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。

国語に特化した「ヨミサマ。」

※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。

執筆者のプロフィール

【執筆者プロフィール】

塾オンラインドットコム【編集部情報】

塾オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。小学生・中学生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。

塾オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram

高校受験のその先、大学受験を見据えた学習環境をお探しの方には、姉妹サイトの「予備校オンラインドットコム」が役立ちます。高校生向けの勉強法や志望校選びのポイントなど、役立つ情報を幅広く発信しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。

▶大学受験対策なら!予備校オンラインドットコム